河口 大洋

人と違うことをやりたかった学生時代

― 原点にあったのは「挑戦するワクワク感」

学生時代から、どこか「人と違うことをやってみたい」という気持ちが強かったように思います。

部活動に打ち込むだけでなく、「学生のうちでしかできないこと」をやり切りたいという思いがありました。

大自然に囲まれた山梨県という特徴を生かして、鹿児島県まで一人自転車で走破し、富士五湖を周回する100kmマラソンに挑戦し、部活を引退してからは登山に明け暮れ、食料を背負って1週間山の中を歩き続けたこともあります。

今振り返ると、特別な目的があったわけではありません。ただ、誰もやっていないことに挑戦する、その過程そのものが楽しかったのだと思います。

この「周りがやっていないことに挑戦することへのワクワク感」は、結果的にその後の進路選択にも強く影響していきました。

知り合いが一人もいない中、なぜリハビリテーション科を選んだのか

― 「命を救う」その先を考えるようになって

医師として最初に憧れたのは、「自分の手で命を救う」救急医療でした。

研修先の三次救急病院の現場では、次々と患者さんが搬送され、忙しさに忙殺される日々が続きます。

緊張感の中で判断し、治療を行い、命をつなぐ。そこには確かな充実感がありました。

一方で、ある時からふと疑問を感じるようになりました。

「手術をすれば、患者さんは本当に元通りの生活に戻れているのだろうか。」

「命」は救ったけれど、その人の「生活」まで救えているのだろうか、と。

振り返ってみると、急性期治療が終わった後、患者さんがどのように生活していくのかを深く考える余裕はほとんどありませんでした。

しかし改めて考えてみると、一度低下したADLを回復させ、再びその人らしい生活を取り戻すためには、リハビリテーションが欠かせないことに気がつきました。

「患者さん一人ひとりに、もう少し長く、深く関わりたい」

そう考えるようになり、リハビリテーション科を志しました。

どんな疾患であっても、最終的に生活に向き合うのがリハビリテーションです。

しかも専門医はまだ多くなく、社会的なニーズは高い。

周りにリハビリテーション科医がいないことは不安でしたが、ここでも、「誰もやっていないことに挑戦する」という点に、自然と惹かれていました。

リハビリテーションの研究は、想像以上に面白い

― 難しいからこそ、やりがいがある

リハビリテーションを研究として捉えたとき、まず立ちはだかるのが「定量化の難しさ」です。

人それぞれ異なる生活や価値観がある中で、リハビリの効果をどのように評価し、数字として示すのか。

さらに、リハビリを生活の中にどう落とし込むかという点も簡単ではありません。

それでも、この分野には大きな魅力があります。

リハビリテーションでは、現場で「良い」と感じたことを、すぐ研究につなげられます。

臨床で試した訓練を研究として検証し、結果が出ればまた臨床に戻す。

この往復の速さは、他の診療科よりも圧倒的に早いと感じています。

研究が机上の理論で終わらず、患者さんの生活の変化として返ってくる。

その実感が、日々の診療と研究の原動力になっています。

ALSとの出会いと、「自分が切り開くしかない」と思えた環境

― 国立高度専門医療研究センターで研究する意味

研究テーマとして深く関わるようになったのが、ALS(筋萎縮性側索硬化症)でした。ALSは、身体を動かすための神経(運動ニューロン)がだんだん壊れていく病気です。手や足、のどや舌、そして呼吸に関係する筋肉を動かす神経が進行性に障害されることで、筋力が低下し、やがて日常的な動作や会話、飲み込み、呼吸といった機能まで影響を受けます。意識や感覚、視力や聴力といった機能は比較的保たれる一方で、自分の意思で身体を動かせなくなっていくという特徴があります。

原因ははっきり分かっておらず、現時点で根本的な治療法は確立していません。リハビリにおいても、「できることはマッサージくらい」と言われ、ただ病状が進行するのを待つしかない。そんな現状に戸惑う患者さんやご家族を前に、「本当にリハビリテーション科医としてできることはないのか?」と強く感じました。

ALSの死因は、呼吸筋の筋力低下による呼吸不全が多いと言われています。呼吸機能は生命予後に強い関連があると言われている一方で、呼吸リハビリテーションについては、いつ・何を・どのように介入すべきかという点が、必ずしも十分に整理されていませんでした。

「効果があるかもしれない」と言われている介入があっても、エビデンスが乏しければ、日常診療に広く取り入れることはできません。

しかしALSは希少疾患であり、症例が集まりにくく、研究が進みにくい分野です。

一人の医師が思いつきで何かをやっても、形にするのは難しいのです。

ただ現在勤務している国立精神・神経医療研究センターには、神経変性疾患に特化した診療体制があり、ALS診療の経験を豊富に持つ医師、呼吸リハビリテーションに精通したセラピスト、そして研究を支える多職種の仲間がいました。

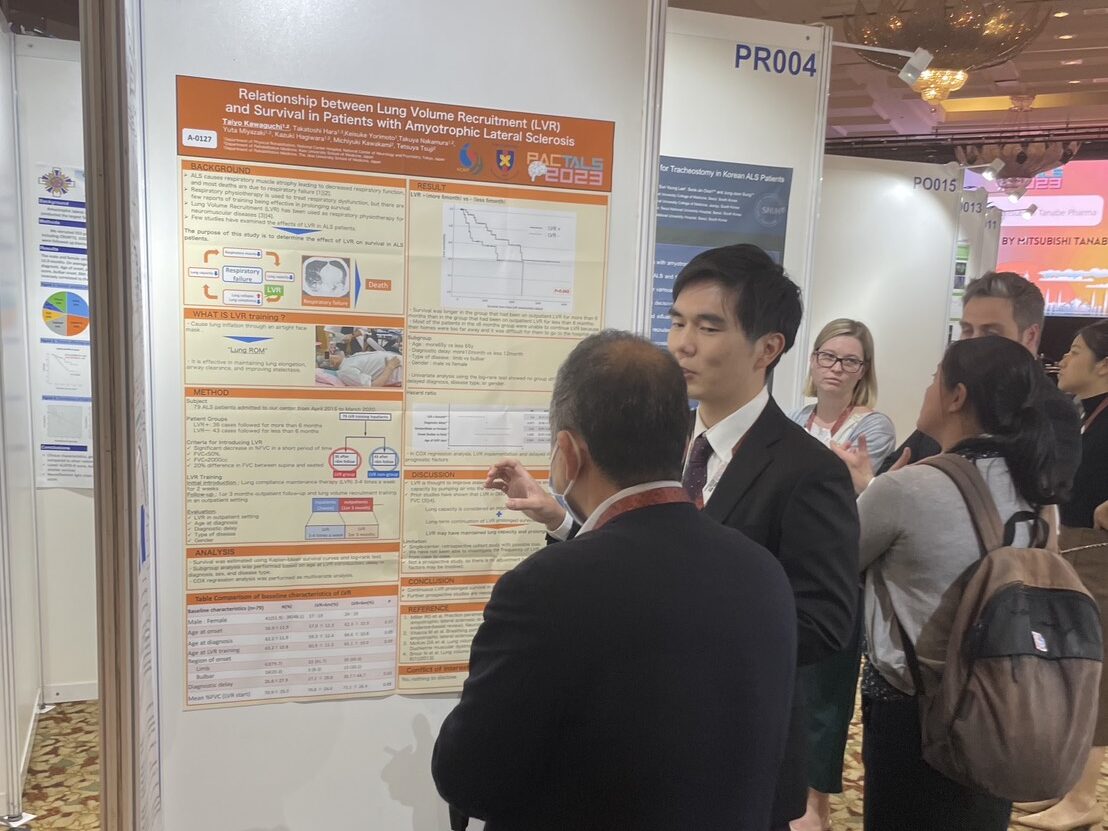

この環境の中で、現在取り組んでいるのが、ALS患者さんを対象とした肺容量リクルートメント(Lung Insufflation Capacity:LIC)トレーニングの研究です。

外来診療の中で「この訓練は意味があるのではないか」と感じてきた呼吸リハビリを、単なる経験則で終わらせず、前向きに評価し、エビデンスとして示すことを目指しています。

研究では、呼吸機能指標や臨床経過を継続的に評価しながら、LICトレーニングがALS患者さんの呼吸機能や生活にどのような影響を与えるのかを検証しています。

診療の中で生まれた疑問を、そのまま研究デザインに落とし込み、結果が出れば、また次の患者さんの診療に還元する。

この「臨床と研究が循環する感覚」を、日々強く実感しています。

「この環境なら、本気で挑戦できる」

「誰も十分にやっていないなら、自分たちが切り開くしかない」

そう思えたことが、研究を続ける大きな原動力になっています。

多様性に富んだ慶應のリハ医局

― 「やりたいこと」が変わっても、挑戦できる場所

慶應のリハビリテーション科の大きな特徴は、多様性だと思います。

臨床を極めたい人、研究に力を入れたい人、教育やマネジメントに関心を持つ人。

やりたいことは本当に人それぞれです。

そして、その「やりたいこと」は、年月とともに変わっていきます。

慶應の医局は、その変化を否定することなく、むしろ前向きに受け止め、チャレンジしたい時に背中を押してくれる場所です。

学生や研修医の皆さんの中には、

「まだ自分の進路が決めきれない」

「何に向いているのか分からない」

と感じている方も多いと思います。

リハビリテーション科は、そうした迷いを抱えたままでも飛び込める診療科です。

そして慶應には、その迷いを一緒に考え、形にしていける環境があります。

少しでもリハビリテーションにワクワクを感じたなら、ぜひ一度見学に来てみてください。

きっと、自分なりの「挑戦の場」が見つかるはずです。

河口 大洋

2021年度入局

2021年 国立病院機構東京医療センター

2022年 慶應義塾大学病院

2023年 済生会東神奈川リハビリテーション病院

2024年 国立精神・神経医療研究センター

いつも冷静沈着で、臨床や研究にひたむきに向き合う姿が印象的。医局のリクルート活動にも参加しており、研修医や学生にリハビリテーション医学の面白さを伝えるべく奮闘中。2児のパパとして子育てでも活躍している。